“纳米适配子”技术助力新型抗体药物研发

| 2025/7/4 9:17:22 《最新论文》 作者:365体育投注:科学报 朱汉斌 我有话说(0人评论) | 字体大小:-│+ |

近日,华南理工大学生物医学科学与工程学院教授王均、副教授沈松团队在国家自然科学基金等项目的资助下,通过创新“纳米适配子”技术成功构建融合蛋白-聚合物复合型纳米多特异性抗体(FP-NA),为克服传统抗体药物疗效局限提供了全新解决方案。相关成果发表于《自然-生物医学工程》。

在肿瘤免疫治疗领域,针对免疫检查点的单克隆抗体(单抗)药物一直占据重要地位。然而,由于单抗药物仅能识别单一靶点,其临床应答率和治疗效果受到明显限制。如何提升疗效,使更多肿瘤患者从中受益,成为医学界亟待解决的关键问题。与之相比,多特异性抗体展现出显著优势。它能够同时识别两个或多个靶点,精准靶向肿瘤细胞和免疫细胞,实现对多个信号通路的协同调控,从而对肿瘤发起更有效的攻击。因此,多特异性抗体代表着抗体药物研发的新趋势和重要方向。

目前,生产多特异性抗体的传统方法主要包括DNA重组、蛋白质工程技术等。但这些方法存在诸多弊端:一方面,生产过程中易产生大量副产物,导致产率低下;另一方面,纯化难度高,且抗体分子在制备过程中容易出现降解、聚集、变性等问题。这些问题严重制约了多特异性抗体相关药物的研发与应用进程。

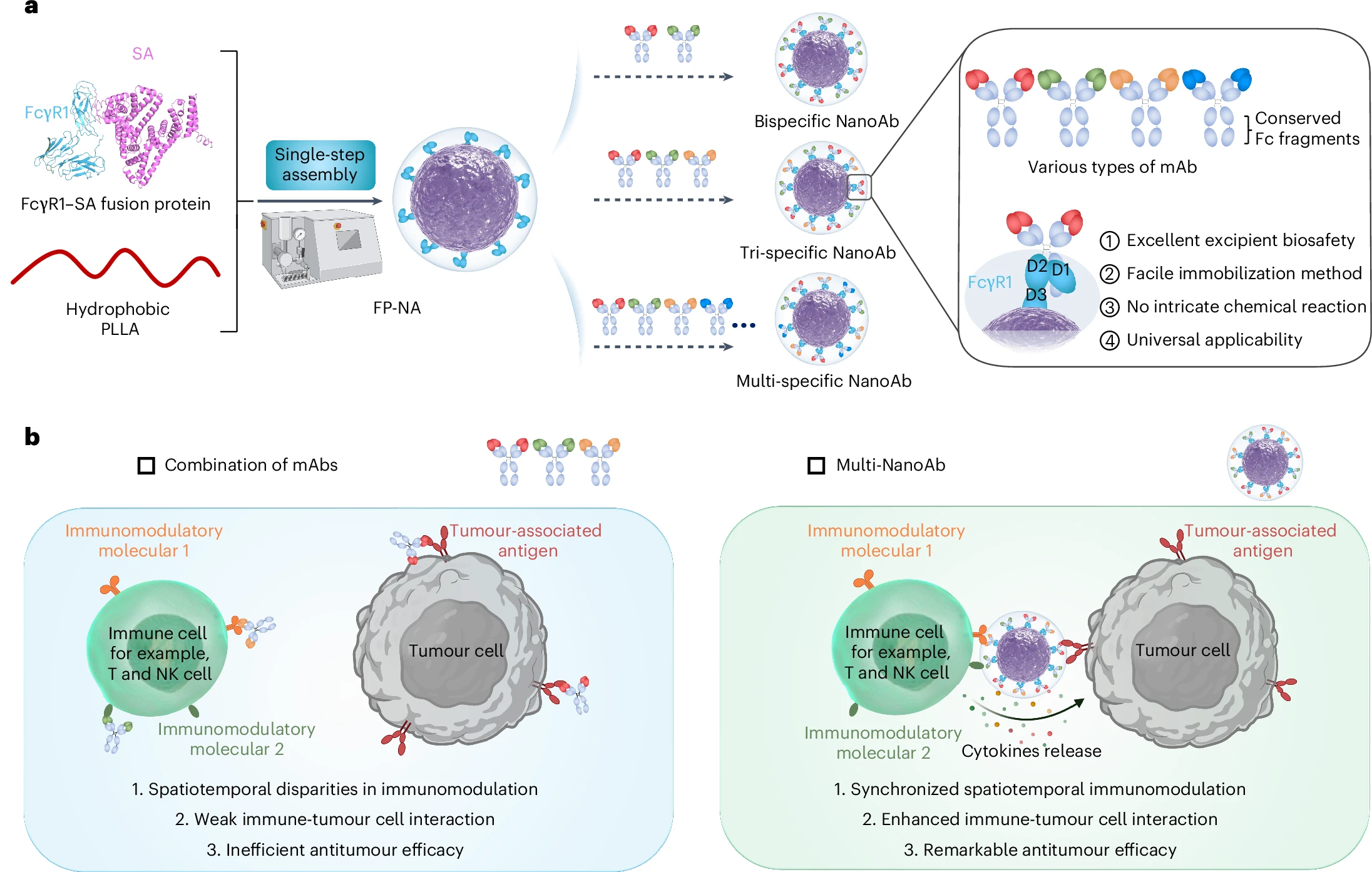

基于融合蛋白复合型“纳米适配子”构筑的纳米多特异性抗体及其抗肿瘤机制。研究团队供图

为解决上述问题,王均、沈松团队提出并发展了“纳米适配子”技术,实现了纳米多特异性抗体的高效构筑。该团队将两种或多种单克隆抗体固定于纳米粒子表面,模拟多特异性抗体的功能。同时,致力于推动该技术向临床应用转化,着力解决制备工艺繁琐、抗体键合过程中亲和力受损、载体生物安全性不足等一系列难题。

在前期研究中,团队将能够识别单克隆抗体保守可结晶片段(Fc)的抗Fc抗体键合于纳米载体表面,创新性地构建了通用型抗体固定平台——“纳米适配子”。通过将该平台与两种或多种单克隆抗体药物混合,可便捷、高效、可控地制备出纳米多特异性抗体。

为加速“纳米适配子”技术的临床转化和应用,研究团队对该技术进行了更新迭代。此次升级采用基因工程技术,构建了由Fc受体与血清白蛋白组成的重组融合蛋白,并将其与生物医用高分子材料聚乳酸进行“一步法”可控组装,成功搭建了FP-NA。

FP-NA可利用其表面的Fc受体,通过“受体-配体”相互作用,与单抗药物的Fc段结合。这一过程避免了复杂的化学偶联步骤,通过装配式的方式构建出纳米多特异性抗体,实现了单抗药物的多价化、多特异性化以及多功能化。

“这种纳米多特异性抗体能够显著增强T细胞、巨噬细胞等免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。”论文通讯作者王均教授表示。研究团队在包括人源化小鼠肿瘤模型在内的多种肿瘤模型中进行了充分验证,结果表明,基于“纳米适配子”构建的纳米多特异性抗体具有极其显著的抗肿瘤效应,展现出良好的应用前景。

目前,王均、沈松团队已完成“纳米适配子”的放大试制及关键技术验证。这一成果有望突破传统生产技术的局限,推动新型抗体药物的研发进程,为肿瘤等疾病的治疗开辟新的途径。(来源:365体育投注:科学报 朱汉斌)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41551-025-01425-5